「小説を通してアートの面白さや素晴らしさを伝えていく、それが私の役割のひとつだと思っています」

2012年に文学界の話題をさらった『楽園のカンヴァス』。そこで描かれたのは、アンリ・ルソーの名画の謎を解くためにスイスの邸宅で繰り広げられる男女の知的な駆け引き。長年温めてきたというテーマを扱ったこの渾身の一作で山本周五郎賞を受賞し、同作は直木賞にもノミネート。一躍アートミステリーなるジャンルの旗手となった小説家の原田マハさん。2006年のデビュー作『カフーを待ちわびて』からのファンの方は、「あれ、急に作風が変わった?」と思われたかもしれませんが、実はアートこそが原田さんの人生におけるテーマであり、『楽園のカンヴァス』を発表するまでは、むしろ「修行期間」と捉えていたそうです。

一方で、アートのみならず、物語に登場する女性たちの繊細な心の揺れやポジティブな生き方に多くの共感者がいるのも、原田作品ならでは。実際にお会いしてお話をすると、本当にバイタリティたっぷりで、知的でユーモアな語り口など小説に出て来る魅力的な女性そのもの。そんな原田さんに、小説家という職業に就くまでのこと、 また小説とアートとの関係についてなど、語っていただきました。

子供の頃からアートが好きでした。なぜそうなったのかというと、父の影響が大きいと思います。当時、父は百科事典などのセールスマンとして美術全集の訪問販売をしていたので、家には美術全集が山積みになっていたんです。幼いころからラファエロやダ・ヴィンチの絵を見ては、「きれいだなぁ」って思っていました。それに加えて我が家には、子供が「ある3つのもの」を要求したら、必ず与えるというルールがあったんです。ひとつが本。幸運なことにこれはマンガも込みでした。2つめが映画。そして3つめが展覧会でした。特に展覧会には、小さい頃からたくさん連れていってもらいましたね。

はい。そのうち父が岡山に単身赴任になって、夏休みに遊びに行ったんです。そのとき大原美術館へ連れてってもらったのが決定的でした。『楽園のカンヴァス』にも出てくるピカソの『鳥籠』を、そのとき観たんです。正直、「へたくそだなぁ」って思いました(笑)。「私の方がうまい」って。その後は勝手にピカソをライバル視していました(笑)。ようやくピカソの偉大さに気がつくのは、20歳の誕生日に、京都でピカソの大回顧展を観たときです。「あれ?うまいじゃん」って。

さらに21歳のとき、今度はルソーの画集に出会い、またしても衝撃を受けました。そのとき、「ルソーの絵やピカソの絵が出てくる小説を書いてみたい」という妄想を抱いたんです。それが、いうなれば『楽園のカンヴァス』の原型だったのです。だから今から考えると、18歳から22歳の間くらいに、自分の人生の基盤となる部分が確立されていたんだと思います。

そうなんです。当時は自分の妄想を表現する方法を、いろいろ模索をしている時期でもありました。22歳のときに『りぼん』のマンガ賞に応募したこともあります。パリを舞台にした『ロマンチック・フランソワ』というタイトルの作品で(笑)、イケメンの雑誌編集長がモデルを探しにリセに行き、主人公の女の子と出会うというストーリーです。実は最終審査まで残ったんですよ。もしそのとき賞をもらっていたら、人生はまったく別のものになっていたかもしれません。

小説家としてデビューする前に、アート界で実際に働くことができたのは非常にいい経験となりました。キュレーター時代は、展覧会や論文という手法で自分のアイデアを表現していくことを模索できましたし、アーティストやクリエイターのかたわらで、作品が生み出されていく過程を観察できたことは、自分が作品を生み出す立場になったいま、とても役に立っています。

ライターやキュレーターは決められたテーマがあり、それについて取材をしたり調べたりした上で原稿を書きます。文字数も、あらかじめ定められていることがほとんどです。一方小説家は、自分でテーマを設定し、自分が納得いくまで調べた上でストーリーを生み出していきます。文字数にしても、厳密に決められているわけではありません。

前者が50と50をくっつけて100にする作業だとすれば、後者は0から100にする作業だといえるでしょう。どちらも結果としては100なので、優劣はないと思いますし、私はどちらもやってきたので、それぞれの大変さや良さを知っています。ただ、クリエイションの面白さに関しては、小説家の方が大きいことは間違いありません。当然「産みの苦しみ」もありますが、0から生み出す作家になったことは、それまで嵌められていたフレームが取れて、突如自由になったという感覚もあって、創作することが苦しいと感じたことは一度もありません。

デビュー作の『カフーを待ちわびて』には、私の中の最善の部分が入っていると思います(笑)。とてもピュアな話で、いまだに自分でも大好きな作品です。ただ、今だから言えるのですが、ラブストーリーでデビューしたのは、私なりの戦略なんです。本当は、もちろん『楽園のカンヴァス』を書きたかった。でも、デビューしていきなりアートを題材にして書くことは許されないと思ったんです。それに、自分が得意なジャンルから最も遠いところで小説家としての腕を試してみたいという思いもありました。それで運良くデビューできたので、3年くらいは基礎体力作りと思って、いろいろなジャンルを積極的に書いてきました。だから最初は、自分がアートという切り札を持っていることは、誰にも言いませんでした。キュレーターやライターだった時代を知る親しい人たちからみれば、「あれ?原田はどうしたんだ?」って思ったでしょうね。

そうです。ここぞというときに「ロイヤルストレートフラッシュ!!」っていこうと思って(笑)。その後、デビューして3年ほどしたあるとき、新潮社からコンタクトがありました。「うちでなにか書きませんか?」って。「そうだ、新潮社は『芸術新潮』という雑誌を発行しているくらいだから、いけるかもしれない」と考えて、自ら『楽園のカンヴァス』のプレゼンテーションをしたんです。話をしていくと、編集者の人たちの顔が、「あ、面白いと思ってる」ってわかるくらい、みるみると変わっていきました。それが企画が通った瞬間でした。

『楽園のカンヴァス』は画家のルソーをテーマとした内容で、ルソーは1910年に亡くなっているので、2010年がちょうど没後100年だったんです。自分としては、ぜひそのタイミングでなにかをしたかった。だから連載が決まったときは本当に嬉しかったです。最初に書きたいと思ったのが21歳で、そのとき46歳ですから、25年越しで自分のアイデアを形にしたわけです。それでおわかりかと思いますが、私、本当にしつこいんです。あきらめないんです(笑)。

新潮社には、「本気で売ってください!」って迫りましたから(笑)。それはともかく、読者からの評判がよかったことに関しては、心底ホッとしました。実は内心、アートの研究をされている方々に怒られるんじゃないかと思っていたんです。「ピカソがそんなこと言うわけないだろ!」って。でも、すごく面白いと仰っていただきました。研究者の方々は、きちんとした事実や史実に基づいてアートに接しているので、逆に「フィクションとノンフィクションの境界線を曖昧にできる小説はうらやましい」とも言われました。そのときは恐れ多い気持ちになったのと同時に、それが私の役割なんだと思いましたね。

「美術館ってちょっと敷居が高い」とか、「現代アートってわからない」という人は、まだまだたくさんいると思います。私の小説が、そういう人たちの懸念を取り除くひとつの材料になればと、いまは思っています。小説を読んで完結するのではなく、その先の興味や行動を引き起こすことができればいいなと。そういった意味では、もう一度キュレーターに戻ったような感じもしています。自分の好きなアーティストを連れてきて、本の中で大展覧会をやっているような感覚で、すごく楽しいです。実際に展覧会をやったら、準備期間も長いし保険もかさむし輸送も大変なのですが(笑)、小説の中だったら巨匠の作品を一堂に会することもできる。小説って面白いメディアだと思います。

例えば『ジヴェルニーの食卓』は、モネやドガやマティスといった画家と、その周辺にいた女性という図式で物語を書いています。でも物語に登場する女性たちは、画家の恋人とか、画家の人生に影響を与えたファムファタールといったドラマチックな存在ではなく、ささやかな役割として側にいた人々です。それはなぜかというと、読者には、憧れの画家のすぐ近くにいる感覚で、主人公と一緒にハラハラしたり、創造の瞬間をかいま見る喜びを自分のことのように感じてもらい、それが何かしら日々の暮らしにつながるパワーとなればいいなと思っているからなんです。

私の読者の多くは女性なので、女性だからこそわかる悩みや共感といったものをストーリーに織り込んでいくことは、常に意識しています。読者の中には、仕事や子育てや家庭といった場面で孤軍奮闘している人もいるでしょう。そういう人たちの背中を押してあげ、「大丈夫だよ」と言ってあげたいという思いはデビューしたころから持っています。そしてこれからも、その思いは変わりません。(取材・文=小谷知也、撮影=田渕睦深)

普段は蓼科のご自宅でお仕事をされている原田さん。この日は東京のオフィスでお会いしました。歴史ある建物の一室、きれいな観葉植物に囲まれたとても素敵な空間でした。

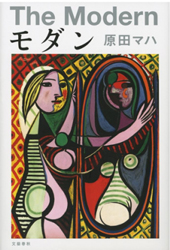

1962年東京都小平市生まれ。関西学院大学文学部日本文学科卒。早稲田大学第二文学部美術史科卒。伊藤忠商事、森ビル森美術館設立準備室などを経て、2002年フリーのキュレーターとして独立。カルチャー系ライターとしても活躍し、2005年に『カフーを待ちわびて』(宝島社)で第1回日本ラブストーリー大賞を受賞し作家デビュー。2011年『楽園のカンヴァス』(新潮社)で第25回山本周五郎賞受賞。同作は直木賞最終候補に。2013年『シヴェルニーの食卓』(集英社)が再び直木賞最終候補になる。自身の愛犬ゴールデンレトリバーとの物語を綴った『一分間だけ』(宝島社)は、2014年台湾で映画化。岡山での高校時代の思い出をもとに描いた『でーれーガールズ』も映画化され、2015年全国公開。最新作はニューヨーク近代美術館MoMAを舞台にした短編集『モダン』(文藝春秋社)。その他著作多数。

●読書をしながらアートを体感できるおすすめ作品

素朴派の巨匠アンリ・ルソーの大作『夢』とほぼ同じ構図、同じタッチの作品の真贋鑑定をめぐるアートミステリーの傑作。同時代の美術関係者や、ルソーとピカソの知られざる関係なども繊細に描かれ、読んだ後に思わず画集を手にしたくなる。

マティス、ドガ、セザンヌ、モネという印象派の巨匠たちの人生を題材にした短編集。マティスは家政婦、ドガはライバルだった女流画家、セザンヌは画材商の娘、モネは義理の娘というように、それぞれの画家の身近にいた人物が語り部となって登場する。

著者が半年間勤務したこともあるモダンアートの殿堂、ニューヨーク近代美術館MoMAを舞台に、そこにたずさわる人々に起きた5つの出来事を綴った短編集。専門的かつユニークな視点の物語を通して、美術館という場所が持つ不思議な魅力が伝わってくる。