「他のものは想像できないくらい写真は自分のすべて。若いときに選んだのが写真で、本当によかったと思います」

国際的なアートシーンでも著名なアラーキーこと荒木経惟さんを心の師とあおぐ写真家は、世界中で数知れないと思いますが、実は愛弟子というのは野村佐紀子さんただ一人。師弟関係は今年で24年になりますが、その間に野村さんは国内のみならずヨーロッパやアジアでの数多くの写真集出版や展覧会開催など、写真家として着々とキャリアを重ねてきました。彼女の被写体はヌード、子供、老人、アイドル、俳優、風景、花など多岐にわたり、モノクロ、カラーなど表現方法もさまざまですが、そのいずれも対象との密やかで濃密な関係の気配が漂っています。

「荒木さんのすべてに影響を受けています」という野村さんですが、観ているうちに感覚がすうっと研ぎすまされていくような、あるいは心の奥深くにある何かを目覚めさせるかのように語りかけてくる作品の数々は、彼女にしか撮れないもの。女性ファンも多い野村さんの学生時代のお話や、写真家として大事にしていることなどを、お聞きしました。

小さい頃はいろんなことに興味があったけれど、特に絵を描いたり写真を撮ったりはしていませんでした。ごく普通の子供だったと思います。元気で友達もいっぱいいて、家の前の海でよく遊んでいました。冒険家だったかな(笑)。

高校に入ってから映像に興味を持つようになりました。それで受験の時に、映像のあるこっち側とその他のあっち側という感じで選んで、写真学科のある福岡の大学に進学しました。好きだった写真家はユージン・スミスとエルスケンです。大学の先生がユージン・スミスのお弟子さんだったんです。でも当時の写真学科って、今と全然違うんですよ。当時は鉄道写真が一番人気があって、カメラが好きな人ってみんな鉄道を撮っていて、大学もそういう人ばかりでした(笑)。今はそんなことはないと思いますが、写真学科240人中女子は4人しかいませんでした。

50ミリのレンズで人物のアップの写真を撮るのが一番最初の授業でした。その頃は望遠レンズは使わない時代でしたね。まだフィルムで撮っていたので、現像の定着液をゆらして初めてプリントしたことも印象に残っています。淡々と細かいルールをこなしていました。それはそれで楽しいことでした。

何かの決定的なタイミングというのはなかったと思います。それよりもとにかく写真を撮ることばかり考えていて、コンセプトを考えるというより先に手が出て撮影するという感覚でやっていました。それは今も変わらないかもしれません。

当時は今みたいに情報があるわけでなく、大学での求人は、印刷会社や編集者という写真に関係はあるものの、撮る仕事はほとんどなかったんです。それで卒業して就職をどうしようかと思っていたときに、たまたま喫茶店で隣の席でコーヒーを飲んでいた人が東京のスタジオ勤務で、その方に紹介していただいてそのスタジオに勤めることになりました。特に東京にこだわっていたわけではないんですけど。

とにかく忙しかったですね、ほとんどスタジオで暮らしているような状態で。憶えているのは、ある日「お昼ご飯買ってきて」と言われて外に出たら、季節が春から夏になっていてビックリした、みたいな(笑)。そういう生活が1年続きました。

当時のスタジオマンは1〜2年修行した後に先生につく、というのが普通の流れだったんです。そうしてみんなスタジオから散っていくんですけど、私は師匠は荒木さん以外にないと思っていました。私にとっては荒木さんの写真はいろいろな感情が身体に直結しているというか。私にとって写真家は荒木さんと他の人、という2種類しかいなかった。「荒木さんはお弟子さんを取らないから無理、あり得ない」と周囲の人たちにも言われていたんですけど、個展会場にブックを持って行って「お願いします!」と直談判しました。そのときは返事をもらわなかったのですが、何度か会った後の5月31日に「明日は6月1日で写真の日だから、明日から」と言われて、それが今まで続いています。

撮影や暗室での作業、プリントの扱い、カメラにフィルムを入れることなど、とにかくすべてがとても丁寧なんです。でも影響されているところはそれだけじゃない。生活すべてに影響を受けていると思います。今、ここでオレンジジュースを注文しているのもそうかもしれないし(笑)。

私もそうありたいと思っています。

荒木さんの仕事以外の時間を使って撮っています。荒木さんから最初に吸収したことは、“とにかく写真を撮る”ということなので。

あの写真集に入れた写真は93年ぐらいから撮影しているものですが、男性ヌードは18歳の大学時代に先輩から「撮ってこい」と言われて撮り始めて、それが今も続いています。人物を撮影しているときは、相手から何かを引き出すというよりも、一緒にいる時間の関係性を大事にしています。撮影しながら話しているときが気持ちいいとか、緊張してるとか、そういう関係が面白い。相手の見ている風景を自分も見たいと思ったりもします。

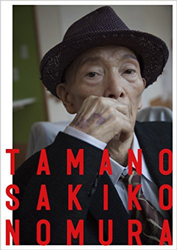

『TAMANO』は2013年に瀬戸内国際芸術祭で発表した写真で、岡山県玉野市のお年寄りを撮影したものです。お年寄りを撮影するというのは、3年ほど前からヘアメイクの岩田さんとスタイリストの久村さんと3人で始めました。最初は岩田さんのお友達が老人ホームの職員で、入居している方々のお楽しみに、という感じで始まりました。それで実際に撮ってみたら、すごく素敵なのです。お互いの仕事や地位とか何も関係ない。ただそこで会ってるだけという、ピュアな関係の面白さです。被写体の体力の問題もあるので、撮影は20分ぐらいなんですけど、その間にどんどん表情が変わっていく。それは子供時代に戻るというよりも、先に進んでいくような感覚で、とても魅力的なんです。

100歳の方のシワにはその人の100年分の人生が表れていて、それも面白い。私は子供の写真も長年撮っていますが、通じるものがあります。子供と二人きりで撮影していると、相手の意識が大人びているというのとは違う、自分と同じ感覚を持っているんだなって確認するときがあるんです。でも撮影が終わって「お母さ〜ん」って親を呼びに行くときに、子供に戻るような瞬間がある。そういうのも面白いです。

いろいろな状況や条件は違いますが、相手との関係性を大事にするということでは同じですね。

そういう作業はいっさいしません。撮り続けている写真がたまっていって、そこから何となくテーマが見えて、まとめていく感じです。『Flower』は3〜4年前に家の前で交通事故があって、お祖父さんが亡くなったんですね。その現場に今も毎日欠かさず花が活けてあって、それをずっと撮っていったら流れが見えてきて。いい写真が撮れたら、そこから別の花の写真をセレクトしていく。結果的に事故現場に供えてある花の写真は、写真集にはほとんど使わなかったんですけど。始まりとしては、いつもそんな感じですね。

これからも見えるものは全て撮りたいです。街もヌードも子供もお年寄りも、動物も撮っていますよ。自宅で飼っている犬?はちょっと可愛過ぎるので、あまり撮ってないです(笑)。

写真に出会えたことが良かったです。やめようと思ったことは1回もないです。写真をやってなかったら、大変ですよね(笑)。他のものでは想像できないくらい、自分のすべてですね。若いときに選んだのが写真で本当に良かったと思います。(取材・文=藤野ともね、撮影=松井康一郎)

「見えるものはすべて撮りたい!」という野村さんは、フィルムとデジタル2つのカメラをいつも持ち歩いています。愛用の機種は、フィルムはMINOLTA CLE 40mm、デジタルはOLYMPUS OM-D12-40mmもしくはCanonG15。

1967年山口県生まれ。九州産業大学芸術学部写真学科卒業。91年より荒木経惟に師事。93年より東京中心にヨーロッパ、アジアなどでも精力的に個展やグループ展をおこなっている。被写体との独特な距離感を持った情感溢れるポートレイトは特に定評があり、人気俳優や女優などからの指名を受けることも多い。主な写真集に『裸ノ時間』(平凡社)、『愛ノ時間』(BPM)、『夜間飛行』(リトルモア)、『黒闇』(Akio Nagasawa Publishing)、『nude/a room/flowers』(matchandcompany)、『hotel pegasus』(リブロアルテ)、『sex/snow』(リブロアルテ)、『TAMANO』(リブロアルテ)などがある。

●野村佐紀子の世界を写真集で体感

野村さんのライフワークともいえる男性ヌードと雪景色を織り交ぜた写真集。大判の写真からは被写体の息づかいや体温までもが感じられるよう。それは写真家の眼差しとも交差する。過ぎ去った大切な時間を再び甦えらせることも写真の愉しみ方のひとつ。この写真集ではゆっくりとページをめくってその快感を味わいたい。2014年。(matchandcompany)

撮影はまず、老人ホームを訪問して被写体に好きな服や小物を選んでもらい、そのイメージに合ったメイクを施すことから始まる。時を重ねた老人たちの表情は自慢げだったり、ときには挑戦するようでもあったりと、明るい光の中で生命感に溢れている。ダークな色調に若い人を置いて写真を撮ってきた野村さんの新境地が感じられる。2014年。(リブロアルテ)

交通事故現場に手向けた花を撮影したことから始まったという、花のシリーズ。闇に浮かぶ花は傲慢なほど美しく咲き誇る。それだけではなく、しおれかけた花や朽ち果てた花の写真なども収録してあり、その存在感に心を揺さぶられる。あたかも野村さんが死と再生を花に託して撮影しているかのように思える、花の持つイメージが変わる1冊。2015年。(リブロアルテ)