「写真は自分を引っ張ってくれる、自分の人生を豊かにしてくれるものなんです」

なにげない自然のたたずまいを、柔らかくもピーキーな感性でもってリリカルに切り取ることで、美しく、そしてはかない1枚のイメージ(=写真)へと再創造する川内倫子さん。いまや海外にもその名を知られる稀代の写真家は、一体、なにを思ってファインダーをのぞいているのでしょうか? 創作の真意をかいま見ることで、ひとりの女性としての内面にも迫ります。

高校時代、ですかね。その頃というのは、ちょうど、ひとり1台ずつコンパクトカメラを持ちだした時期で、気軽にスナップを撮影するといった状況でした。

写真のことを強く意識するようになったのは、修学旅行に行った時でした。みんなは友だちの写真を撮っていたけれど、私は風景写真を撮っていたんです。海とか。でも、上がってきた写真を見たら全然よくなくて……。「私が見えているのはこういう風景じゃないんだけど」って思ったことが、写真に対する興味の芽生えだったと思います。「なんでこんな風になっちゃうんだろうな」と思って。大学はグラフィックデザイン学科だったのですが、写真の授業があり、暗室で自分でプリントできる環境があったんです。

それはまったくなかったです。当時は写真集を見るという習慣もありませんでしたし、有名な写真家もまったく知りませんでした。写真を撮り始めるようになってからいろいろ見るようになりましたが。当時は写真を撮るというより、プリントすることにのめり込んでいた気がします。

写真を始めた当初からあまり変わらないとは言われるのですが、それでもあえて言うなら、東京に出てきてからだと思います。大学の設備では、モノクロしかプリントできなかったんです。なので、必然的にモノクロで撮れる表現をしていたのですが、カラーをやり始めてからすごく面白くなってきたことは確かです。まあそれでも、最初からあまり変わっていないと思いますが……。ただ、ローライフレックスというカメラを22歳の頃に使い始めたのが、転機といえば転機かもしれません。

当時はスタジオで働いていたのですが、先輩が使っているのを見て使い始めたのがきっかけでした。でもローライフレックスって、実際は扱いづらいんです。ファインダーをのぞくと左右逆に写っているし、そんなに軽いわけじゃないし。でも、ずっと使い続けることでなにか変わるかなと思って使い続けたら、いつの間にかしっくり来るようになったんです。シャッターの音も小さいし、撮るときに頭を垂れるから、撮影しているのをあまり意識されないという点も気に入りました。

確かに何冊も写真集を出したり作品を発表していると、同じことばかりはできないから、「次にどうしようかな」と考え、自然に被写体も変わってきたり、やっていないことをやろうと思って、少しずつ変わっている部分はあると思います。でもそれは、写っているものが少しずつ違うだけで、好んで撮る被写体が自然だったり小さなものだったりとか、根っこにある部分は全然変わっていないと思います。

はじめて出版してもらった写真集が3冊(『うたたね』『花火』『花子』/いずれも2001年)ありますが、それがセールス的にも成功して、同じ時期に木村伊兵衛賞ももらって、新聞に「写真家川内倫子」と書いてあるのを見たとき、それまでは恥ずかしかったのですが、「写真家です」って名乗ってもいいのかなと思いました。

いわゆる女の子写真ブームの終わりくらいでしたからね。あのころ流行っていたのは、セルフポートレートだったり、自分に身近なカルチャーでしたが、自分は、もっと抽象的でテクスチュアの違うものを撮ろうと意識していました。ローライフレックスも、コンパクトカメラや一眼レフとは違う、ちょっと使いづらいカメラで写真を撮るという意識から使い続けていた部分もあると思います。

そうですね。自己プロデュースと言った方がいいかもしれません。ほかの人と同じことをしても生き延びられないし、面白くないし、なにより、それは自分じゃありませんから。私の世代では誰もローライフレックスを使っていませんでしたし、かつてローライフレックスを使っていたダイアン・アーバスやエルスケンといった偉大な写真家も、カラーでは撮っていなかったので、人がやっていないことをするという意味でも、私にとってローライフレックスは重要な存在でした。

常に3つくらいのプロジェクトに並行して取りかかっています。ぼんやり「これをやりたいな」というものがあって、それをぼんやり追いかけるところから始まり、追いかけている途中で考えがまとまってきて、自分の中で納得できると「そろそろ人に見せてもいいかな」となる感じです。でも、「見せてもいいかな」という段階まで行くのに結構時間がかかるんです。ひとつのプロジェクトに、だいたい3〜4年は最低かけていると思います。撮ってから寝かせておいて、時間が経ってから改めて見ると、違う見え方ができますからね。端から見ると、毎年何かしら作品を出しているように思えるかもしれませんが、それは、3〜4年ずつ寝かしていたものを、順番に出しているといった状態なんです。

そうですね。そもそも、あまり急いでないというか、焦って出したいわけではないんです。いまは「なにがなんでも発表したい」という欲が、あまりないのかもしれません。2012年に東京都写真美術館で大きな展示をやり、その一年後に写真集も出したのですが、自分の中ではそのときにだいぶ出したなという手応えがありました。だから、2〜3年は出さなくてもいいかなと思っていたのですが、もう2年以上経ったので、そろそろ出す頃合いかもしれませんね。

とはいえ、この2年間なにもやっていなかったわけではなく、共著で写真集は出版していますし、展覧会はやっています。今年もウィーンで展示をしました。あと、コミッションワークもやっています。例えばバチカン美術館から「あなたの目線でバチカンを撮って下さい」という依頼を受けて、何日か滞在して作品を撮り、それがほかの国の作家10人くらいと一緒に展示される予定です。アメリカから始まって世界中を巡回していきます。

不安だらけですよ(笑)。不安だから写真をやっていると、逆に言えるくらいです。私、色々なことに対して怖がりなんです。写真というのはいろいろなものが写ってくるから、その確認作業をすることで自分自身が助かるというか。写真は自分を引っ張ってくれる、自分の人生を豊かにしてくれるものなんです。

いや、いまでも毎回恥ずかしいです。でも、そこは大事なことですね。恥ずかしくないということは、結局、自分自身じゃないから。そういう、誰でも作れるものを、人はとりたてて見たいとは思わないと思います。「わー、これ恥ずかしいな」というところまで出し切ったものこそ、人は見たいわけですからね。

それは絶対にあると思います。逆に言うと、若い時の感じではもう撮れないかもしれません。いままでみたいなつくり方は体力的にもできないし、違うやり方を模索しないとなって思います。ちょうど、変わっていく時期なのかもしれません。まあ、写真家というよりは、自分の生き方をどうするか、ということだと思います。職業的なものは後からついてくるものだと思っているので。ほんといま、そのあたりのことを考えている最中です。

雑誌が少なくなってきているので、ある意味では厳しいと思います。ただ、写真作家を目指している人たちにとっては、例えば10年前と比べてものすごく開かれてきたなと思います。アマナが写真専門誌『IMA』を発行してギャラリーを運営したり、あるいは海外の雑誌も以前より身近になったり。実際、若い人が出てきているし、私自身はすごく面白いと感じています。

それでも日本は、海外と比べてはっきり棲み分けができていないので、そこはまだまだかなと思います。コマーシャルな写真家とアートの写真家って、海外だと交わることがありませんからね。私自身、一時期はバランスを取るのが難しかったんです。写真を使って表現する事が自分のよすがになっているのだと思います。であるならば、自分にとっていい環境をつくらなければなりません。結局、自分自身がプロデューサーになる面がないと、特にメンタル面でつぶれてしまうと思います。私自身、それが簡単にできたかというとそういうわけでもなくて、普通に落ち込んだりもしていました。でも、写真をやめようと思ったことはありませんし、そういう時期もあるのかなと割り切っていました。

ひたすら、友だちと飲んでいましたね(笑)。一緒に飲んでくれる友だちがいるから助かりました。逃げていた時期もありますが、いまにしてみると、それもまた意味があったと思います。飲む以外には、本を読んだり映画を観たりしてリフレッシュをしています。そのときに面白い映画をやっていたら映画館に行きますし、なければDVDを借りて観たりします。橋口亮輔監督の『恋人たち』の試写に行くので、前作の『ぐるりのこと。』を観直しておこうとか、普通に『ミッションインポッシブル』を楽しみにしていたりだとか。

映像自体は撮っていますが、映画は、ひとりでは作れないので。機会があればショートショート的な短い映像は撮ってみたいなと思っています。実は、映像好きなんですよ。元々大学は映像コースでしたし。一度、クラムボンの「ある鼓動」という曲のPVを編集したことがあるのですが、すごく面白かった。ああいうことがまたできればいいなって。

世の中に出す時に、「果たしてこれは必要性があるのか」ということを考えます。これだけ写真だったりイメージだったりが溢れているわけなので、ほかに世に出ているもので事足りるのであれば、私が出す意味がないと思っています。そこで自分に問いかけて、それでも意味があるなって思う強度まで行けたら発表します。それが一体どんな基準なのか、言葉で表すのは難しいですが、少なくとも自分の中で意味があるなと思った時は、やるべきだと思っています。(文=小谷知也 写真=田渕睦深)

1972年滋賀県生まれ。2002年に『うたたね』『花火』(リトルモア)で第27回木村伊兵衛写真賞受賞。09年、ICP主催の第25回インフィニティ賞芸術部門受賞。主な個展に、05年「AILA + Cui Cui + the eyes, the ears,」(カルティエ財団美術館、パリ)、07年「Semear」(サンパウロ近代美術館)、12年「照度 あめつち 影を見る」(東京都写真美術館)などがある。最新刊に『あめつち』(青幻舎)。

●川内倫子ワールドに浸るための3冊

鯉、雲、カラス、目玉焼き、蟻、蝶といった、なにげない風景のなかに佇む「見落としてしまいそうな対象」に向けられた視線の痕跡は、その後の川内さんの作品にも繰り返し登場する、まさに原点と言うべきもの。第27 回木村伊兵衛写真賞受賞。(リトルモア)

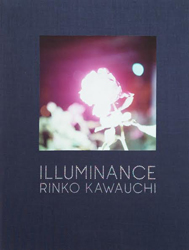

「Illuminance」とは、日本語で照度の意。光と闇、生と死といった、この世界に満ちている両義的なるものの断片が折り重なったこの作品は、「普遍とはなにか」ということを見る者に訴えかける。巻末のエッセイも合わせて読みたい。(フォイル)

2012年に東京都写真美術館で開催された川内さんの写真展『照度 あめつち 影を見る』で発表された新作にフォーカスを当てた一冊。5年ほど通い詰めたという阿蘇の風景を、得意のローライフレックスではなく、より大型の4×5カメラで収めた絵画集のような作品。(青幻舎)