無人島に流れ着いた男性が、原始的で野蛮な生活に馴染まず日々衰弱して行く中、かつて大好物であった「たっぷりのバターと苺ジャムをのせたトースト」 に代表される文明を懐かしみ狂わんばかりになる、というようなシーンが出てくる小説があります。なるほど、いっけんなんの変哲もない軽食ですが、小麦を畑で育てる所からトーストされたパンが食卓に上がるまでには、たしかに人間の知恵と意志なくしては進行しえない複雑な工程を経る必要があるのですよね。

Photo by Maya Otani

Photo by Maya Otani

原始社会の共同体形成において、崇拝対象に供えたものを共に食べる儀礼「共食」は、集団の連帯感を高めるために重要な役割を果たしたということです。私たちにとって馴染み深い風習として現代にも息づく神道行事には、祭事に参加した一同が、最後にお神酒や神饌などお供え物を分け合って飲食する宴がつきもので、これには本来「神々がお召し上がりになったものをいただくことにより、神と人とが一体となり、そこから神のご加護を賜ることになる(人間の能力の限界を霊力によって補う)」という意味合いがあるのだとか。神道とキリスト教とでは、その成り立ちも性質もかなり違いますが、キリストの血と肉を象徴する葡萄酒とパンを飲食する儀礼も、やはり共食の思想が背景にあると言われています。

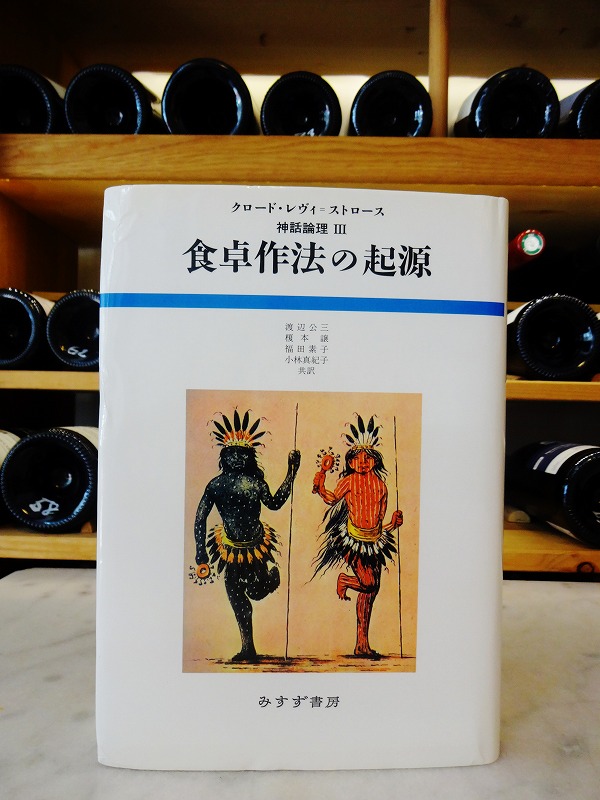

フランスの文化人類学者クロード・レヴィ=ストロースによる「神話論理<3>食卓作法の起源」

フランスの文化人類学者クロード・レヴィ=ストロースによる「神話論理<3>食卓作法の起源」

さて、パリは20の区に分かれていて、それぞれの区が特徴を持っています。パリ全体をさえ象徴するエッフェル塔を擁し、フランスの政治・行政の中心機関を集め、世帯あたり所得と不動産価値の高さでは群を抜く、というのが第7区。ここでは更にデパート型商業施設としては全世界に先駆けて開業した「ボン・マルシェ」が“富裕層御用達”の高級を演出してくるのですが、このシックな百貨店の食料館の一角には、日本女性たちが握る寿司を販売する店舗があり、独特の雰囲気、いっしゅの清々しさのようなものを醸しています。

調理・店舗責任者は鵜野幸恵さん。ブルゴーニュ大学で試飲に関するディプロムを取得したワインの専門家でもありますが、きっと郷里の函館で培ってきたのでしょう、こと飲食に関しては独特の表現力を持つ楽しい人物です。

2014年7月、ボン・マルシェに併設するラ・グランド・エピスリー・ド・パリ内に開店したこの寿司店「Ayamé(あやめ)」、実はRiem Beckerというフランスの老舗ケータリング会社の運営で、当社和食部門としてはもう何年も前からフランス人客の支持を得てきているのだとか。

「Ayamé」店頭での販売状況を尋ねてみたところ、近隣企業や官庁の勤め人、芸能関係者、そして一家の夕食用としてお持ち帰りする地元のマダム達で終日大盛況とのこと。また昨年の暮れには、ノエルや大晦日のパーティ向けの大量発注が続きてんてこ舞いだったという話はとても興味深く、いったいいつからパリジャン、パリジェンヌ達は、イエス・キリストの降誕祭や、新年に向かい心機一転しようとする際にお寿司を食べるようになったのでしょう。。。

ノエルの晩餐会は毎年義父母の家で行われます。近い親族とテーブルを囲み、共に食す、のです。その宴では、義母のつくる特製料理を皆の皿に取り分け、いそいそとワインを振舞って回るのは習慣的に義父の役目となっています。最年長の男性にお給仕をさせるなど、日本人嫁としては多少居心地の悪さを感じないでもありません。が、食料分配の指揮権を全面的に委ねているのだと思えば、それはつまり家長としての義父を敬うということになるのであろうと、そう理解しています。

厳格なカトリック教育を下地に保守的な環境で育ちはしたものの、仕事柄外国人との交流が多かったとか、身内の姻戚関係が世界各国に広がっているなどから、意外と伝統に執着しない柔軟な面を義父母は持っています。昨年の食事会で義母は、今日の料理にはインド旅行から持ち帰ったエキゾチックな香辛料を隠し味に使ってみた、と嬉々とした表情で語っていましたが、この一皿を巷ではチキンカレーと呼んだりはしませんか?などという野暮な突っ込みはもちろん入れません。たいへんおいしゅうございました、と最後に深く一礼して家路を辿るのみ。

そんな彼らから「このノエルには千雅子の握るお寿司をみんなで一緒にいただきましょうよ。楽しそうじゃない!」だなんて、まるで邪気のない、だからこそ取りつく島もない、いたくあなどりがたい提案が投じられてきはしまいかと、心身ともに引き締まる思いのし始める、今年もまたそろそろ冬がやって来ました。